大滝山周辺の歴史を学ぶ(令和7年度)

実施内容:参加者 生きがいづくり推進員(徳島県シルバー大学校大

学院OB会歴史文化講座)8名に対して、令和7年11月開催

予定の小学校支援:大滝山周辺フィールドワークでの小学生

への解説・案内の知識習得のために次の講演会および勉強会

を開催した。

…………………………………………………………………………………………

1.日時:令和7年6月21日(土) 13時30分~16時45分

2.場所:徳島県立総合福祉センター 4階 403会議室

3.主催 (公財)とくしま“”あいランド推進協議会

アクティブシニア地域活動支援センター

4.演題:『大滝山周辺の歴史を学ぶ』(小学生に理解と興味を得るための)

5.講師: 大瀧山遊山會代表 竹内 幸熙 氏

6.講演内容:(竹内氏のパワーポイント説明と配布資料より抜粋)

◇大滝山とは

・大瀧山(おおたきやま)は寺町(てらまち)の後に聳(そび)える

山である

・名は常慶院滝薬師(じょうけいいんたきやくし)の奥に流れる滝、

大滝(おおたき)に因む

・大滝は明治の御代くらいまでは大変水が多かったので、その名が付

いてゐた

・周辺には滝に因んだ滝薬師、滝不動(たきふどう)、滝の焼き餅が

あり、八〇年ほど前までは滝の三重塔(さんじゅうのとう)もあった

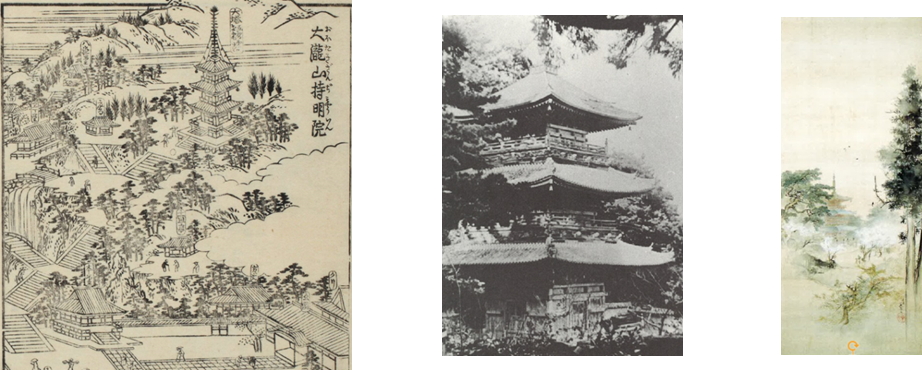

「阿波名所図会」の一部掲載 「大瀧山公園図」湯淺桑月

◇大滝山の歴史

・明治四年までは、滝薬師から天理教(てんりきょう)、八阪神社(やさかじんじゃ)、

聖観音(しょうかんのん)、石割樫まで全部が大滝山持明院建治寺

(おおたきさんじみょういんこんじじ)といふ大きなお寺だった。

・もともとの大瀧山はこのお寺に周りの山を差してゐた

・大正昭和の御代に徳島の地元の人たちが努力して公園のように整えていった

・このあたりから今の字「大滝山」の範囲が大滝山として認識されていったと思はれる

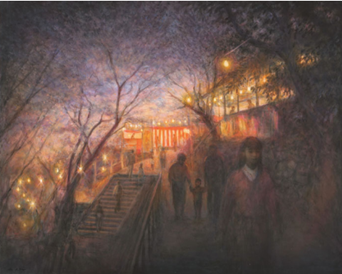

・大滝山は二〇年くらい前まで桜の名所として花見桟敷(はなみさじき)が並んでゐた

『郷愁 ーこころのふるさとを求めてー』より

「夕暮れ 眉山の桜」八木和彦

◇小学校よりの要望事項

・モラエス翁、錦竜水、瀧の焼餅と大滝山の関連についての詳細な説明があった

◇旧持明院境内にあった塔、建造物

・春日神社、滝薬師、三重塔など旧持明院境内にあった堂宇社殿

についても説明があった

7. 小学校支援に向けた勉強会(話し合い)

講演の後、具体的に小学生に大滝山周辺フィールドワーク実施の為の

話し合いを行う。(講師:竹内 氏も加わってもらう)

また、フィールドワークを行う紹介場所およびルートについても話し合い

が行われた。

8.講演会、勉強会を終えて:

大滝山とは?大滝山の歴史などそもそもの説明内容などを10才の少年

少女に理解と興味を持ってもらえるようにするための方策のヒントが得

られたように感じた。

特に竹内 氏からアドバイスがあった“小学生は小さな大人だと思って

ご案内下さい。”を忘れずに今後、生きがいづくり推進員(歴史文化)で

小学生への説明資料、現地ガイド内容について仕上げを行っていく予定である。